Les véloroutes, itinéraires dédiés aux cyclistes de moyenne et longue distance, se déploient sur tout le territoire français, avec une dimension régionale, nationale et européenne. Elles sont conçues pour garantir la sécurité, l'accessibilité et la durabilité des déplacements cyclistes, tout en répondant aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Cet article explore le rôle stratégique des véloroutes, leurs aménagements, leur sécurité, ainsi que les enjeux liés à leur entretien et évaluation.

• Les schémas régionaux des véloroutes (SRV) sont développés en coordination avec le Schéma national des véloroutes (SNV), qui définit un réseau structurant de 26 115 km d'itinéraires, réalisés à 82,5 % en 2024. Ces schémas intègrent divers aménagements cyclables : pistes cyclables, bandes cyclables, voies vertes...

• L'entretien (nettoyage, élagage, viabilité hivernale, réparation des dommages…) et la sécurité (séparation physique des cyclistes et du trafic motorisé, signalisation claire, revêtement adapté, visibilité accrue…) des véloroutes sont indispensables.

• Diverses solutions encouragent l'usage du vélo : mise à disposition d’équipements (tables de pique-nique, ateliers d'autoréparation, points d'eau potable…), connexion des véloroutes aux autres modes de transport, mise en place de stationnements sécurisés...

Une véloroute est un itinéraire de moyenne et longue distance pour les cyclistes, d’intérêt régional, national ou européen. Cet itinéraire doit être linéaire, continu, jalonné, adapté à la pratique des cyclistes, sûr et incitatif. Les véloroutes, qu’elles s’inscrivent dans un schéma régional des véloroutes, dans le Schéma national des vélos routes ou dans EuroVelo, empruntent des voies vertes ou bien des voies à faible trafic, des bandes cyclables, pistes cyclables et autres aménagements.

Les grands itinéraires cyclables

Schémas régionaux des véloroutes

Les régions peuvent disposer d’un schéma régional des véloroutes (SRV) en articulation avec le Schéma national des véloroutes depuis la circulaire du 31 mai 2001, intitulée « Mise en œuvre des volets régionaux du schéma national », dans laquelle l’État incite les régions à développer les véloroutes et voies vertes dans le cadre de SRV.

En 2016, toutes les régions de la France métropolitaine (hormis la Corse) disposaient d’un SRV. Depuis la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) et la recomposition de la carte régionale, l’essentiel des SRV a évolué pour s’adapter au nouveau territoire et pour s’intégrer aux nouveaux schémas de planification :

- Les schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) se positionnent notamment sur le secteur économique du tourisme, et à cette occasion renvoient vers les dispositions du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL), parmi lesquelles figurent souvent le tourisme à vélo.

- Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) fixent des objectifs sur l’articulation entre les différents modes de déplacement, déterminent l’identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacement, en particulier les modes non polluants, ainsi que les voies et axes routiers qui constituent des itinéraires d’intérêt régional. Vélo & Territoires s’est fortement mobilisé pour inciter les régions à intégrer leur SRV dans leur Sraddet.

- Les SRDTL établissent la stratégie régionale en matière de tourisme, en concertation avec l’ensemble des acteurs régionaux de l’économie touristique. Le tourisme à vélo, générateur de 4,2 Md€ par an de retombées économiques directes en France, constitue une thématique qui a vocation à en faire partie. L’inscription du SRV au SRDTL permet d’encourager la valorisation touristique des itinéraires cyclables prioritaires qui y sont identifiés.

Au 1er janvier 2023, les schémas régionaux identifiaient 38 807 km d’itinéraires régionaux, dont 26 115 km d’itinéraires nationaux, réalisés à 70 %.

Piste cyclable – Une piste cyclable est une chaussée réservée aux cycles à deux ou trois roues (y compris ceux à assistance électrique). Elle peut être bidirectionnelle ou à sens unique. Chaussée à part entière, elle est donc indépendante des voies qu'elle longe ou croise. La largeur recommandée est de 3 à 4 m pour une piste cyclable bidirectionnelle, de 2 à 2,5 m pour une piste à sens unique. Lorsqu'une piste est dans le sens contraire de la circulation des véhicules, une bande supplémentaire de 50 cm est recommandée.

Bande cyclable – Une bande cyclable est une voie de circulation réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies. Elle est délimitée par un marquage de voie réservée (marquage de type t3-5u) et sa largeur est à minima de 1,5 m hors marquage.

Voie verte – Une voie verte est une chaussée partagée entre usagers non motorisés (piétons, cyclistes, rollers, parfois cavaliers) d'une largeur comprise entre 3 et 5 m. Les cyclistes peuvent y circuler sans priorité sur les autres usagers et doivent s'adapter à la vitesse des plus lents. Les voies vertes sont généralement aménagées sur les chemins de halage des canaux et rivières, d’anciennes voies ferrées, des promenades littorales, des routes forestières...

Trottoir cyclable – Un trottoir peut être ouvert à la circulation des vélos, soit sous forme de trottoir partagé, soit sous forme de marquage répartissant l'espace alloué aux cyclistes et celui alloué aux piétons. En l'absence de séparation nette des espaces de circulation les piétons sont strictement prioritaires et les cyclistes doivent adapter leur allure à leur encontre.

Chaussée à voie centrale banalisée – Il s'agit d'une chaussée étroite sans marquage axial dont les lignes de rive (marquage de type t2-3u) sont rapprochées de son axe. Les véhicules motorisés circulent sur une voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur la partie revêtue de l’accotement appelée rive. Ce type d'aménagement convient aux voies trop étroites pour envisager l'implantation de pistes ou bandes cyclables.

Vélorue – Cette section ou cet ensemble de sections de voie faisant partie du réseau cyclable structurant accueille un trafic motorisé exclusivement de desserte.

Sas cyclable/sas vélo - Un sas cyclable ou sas vélo est un espace réservé aux cyclistes entre la ligne d'arrêt des véhicules motorisés à un feu de signalisation et la ligne d'effet des feux ou un passage piétons. Il permet aux cyclistes de se placer devant les véhicules motorisés pour démarrer en toute sécurité, notamment pour tourner à gauche lorsqu'il y a plusieurs files de circulation.

Couloir de bus ouvert aux vélos – Certaines files de circulation réservées normalement aux bus, taxis et véhicules de secours peuvent être ouvertes aux vélos.

Double-sens cyclable – Un double-sens cyclable, parfois appelé « sens interdit sauf vélos » est un sens unique classique pour les véhicules motorisés, mais ouvert à la circulation des cyclistes dans les deux sens.

Schéma national des véloroutes

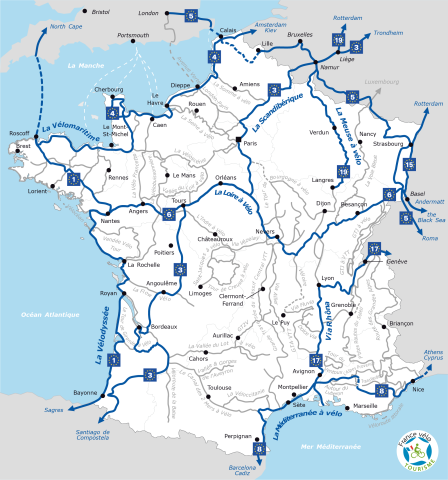

Afin de développer et promouvoir la mobilité quotidienne et la pratique touristique du vélo, la France s’est dotée d’un Schéma national des véloroutes (SNV), validé la première fois en Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT) le 15 décembre 1998, puis dans une deuxième version le 11 mai 2010. Alors que la première version du Schéma national des véloroutes comptait environ 13 000 km d’itinéraires de principe, le schéma actualisé de 2010 en présentait 19 500 km et celui de 2023 26 115 km (pour 59 itinéraires, dont 10 EuroVelo) (figure 1).

figure_1.png

La LOM a introduit dans la législation le Schéma national des véloroutes et affirmé son rôle stratégique. Ce schéma structurant est officiellement adopté et rendu public par l’arrêté du 22 janvier 2021. Les maîtres d’ouvrage d’infrastructure doivent donc désormais le prendre en compte lors de leurs travaux :

« Art. L. 1212-3-4. – Le Schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire. Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre-mer, en s’appuyant sur les schémas régionaux lorsqu’ils existent. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu. (…) Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans. »

Les itinéraires du SNV doivent répondre au cahier des charges pour le développement des véloroutes publié en septembre 2023.

Les territoires poursuivent l’objectif d’achever la réalisation des itinéraires du SNV à l’horizon 2030. Pour tenir ce cap, en 2019, l’État a confié la coordination centrale du développement et du suivi du SNV à Vélo & Territoires. Depuis cette date, toute modification notable d’un itinéraire existant, suppression ou ajout d’une nouvelle véloroute est étudiée par une instance dédiée, animée par Vélo & Territoires (devenu Réseau Vélo et marche au 1er janvier 2025). La procédure d’actualisation dure trois ans (de la soumission des projets par les territoires à l’arrêté ministériel qui acte leur intégration au SNV). Ce cycle alterne entre des phases d’instruction et des temps de concertation et d’échange avec les porteurs de projets.

Au 1er janvier 2024, le SNV est réalisé à 82,5 % :

- Sur 26 100 km inscrits, 21 530 km sont ouverts.

- 780 nouveaux km ont été réalisés en 2023.

EuroVelo

Le réseau cyclable français s'inscrit également dans un ensemble d'itinéraires européens, appelés EuroVelo, qui totalisera 90 000 km lorsque finalisé.

EuroVelo est le réseau des véloroutes européennes. Initié en 1995 en parallèle du lancement des réseaux nationaux de véloroutes en Grande-Bretagne et au Danemark, il s’est depuis agrandi, renforcé et professionnalisé.

Porté par la Fédération européenne des cyclistes (ECF), EuroVelo comporte 17 itinéraires cyclables répartis sur tout le continent, représentant 91 500 km, dont 45 000 km sont déjà développés et traversent 42 pays. La France est concernée par 10 EuroVelo, soit 8 430 km, réalisés à 96 % au 1er janvier 2024 (figure 2).

figure_2.png

Le schéma européen EuroVelo est un réseau évolutif. L’ajout ou la suppression de nouvelles véloroutes ou extensions EuroVelo s’intègre dans un processus bien défini, avec cahier des charges et calendrier, animé par l’ECF.

Les conditions pour intégrer le réseau EuroVelo sont les suivantes :

- représenter plus de 1 000 km ;

- concerner au moins deux pays ;

- disposer d’infrastructures et d’une signalisation en majeure partie en place ;

- avoir une identité et un nom reconnaissable à l’international et facile à communiquer.

Revêtements, entretien et sécurité des véloroutes

Revêtements des aménagements cyclables

L’offre des revêtements destinés aux aménagements cyclables est abondante :

- revêtements à liants bitumineux (enrobés bitumineux, bicouches, grave émulsion…) ;

- revêtements à liants hydrauliques comme la chaux ou le ciment (sables stabilisés, bétons hydrauliques…) ;

- revêtements à liant de synthèse, d’origine pétrochimique ou végétale ;

- revêtements sans liant (sables stabilisés compactés).

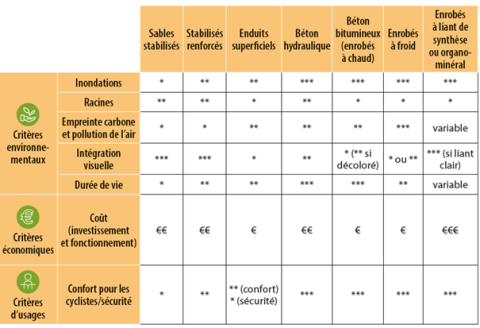

Vélo & Territoires a publié un document1 qui compare ces revêtements selon différents critères (tableau 1) :

- critères environnementaux : impact sur le milieu naturel et le réseau hydrographique pendant le chantier, comportement du revêtement avec l’eau, intégration paysagère de l’aménagement, durée de vie de l’aménagement et évolution ;

- critères économiques : coût maximum du mètre linéaire, coût de l’entretien, pérennité, balance entre dépenses d’investissement et de fonctionnement ;

- critères d’usages : adaptation aux usages, niveau de service, confort et sécurité, cohabitation possible, capacité du revêtement à orienter ou favoriser un type de fréquentation.

tableau_1.png

Entretenir et évaluer

L'entretien des véloroutes et l'évaluation de leur fonctionnement sont essentiels pour améliorer leur attractivité et leur sécurité.

L'entretien régulier des véloroutes garantit leur bon état. Il doit donc être intégré au projet dès les premières phases de conception afin d'anticiper les moyens humains et financiers nécessaires pour assurer la qualité de l'aménagement et le niveau de service à long terme.

L’entretien doit prévoir :

- le nettoyage ;

- l'élagage des arbres et des arbustes qui pourraient obstruer les itinéraires ;

- le dégagement des débris ou des obstacles potentiellement dangereux pour les cyclistes ;

- la viabilité hivernale ;

- la réparation des éventuels dommages ou détériorations sur les infrastructures, les équipements ou la signalisation (photo 1).

photo_1.jpg

L’évaluation contribue à démontrer la pertinence (ou non) des choix effectués, à déterminer les priorités d'action et à orienter les investissements futurs pour faire évoluer l’infrastructure et satisfaire au mieux les utilisateurs.

Cette évaluation doit être quantitative, avec l’étude des fréquentations de l’itinéraire au moyen de compteurs, de relevés manuels ou de l’étude des données mobiles. Elle doit également être qualitative : enquêtes de satisfaction, démarches d’audit ou de labélisations (3V Belle Voie, certification EuroVelo), analyses des usages.

Assurer la sécurité

Pour assurer la sécurité des véloroutes, différents éléments doivent être pris en considération :

- une séparation entre les cyclistes et le trafic motorisé en utilisant des voies physiquement séparées (pistes cyclables ou voies vertes) ;

- une signalisation claire et continue, respectant l’Instruction interministérielle de signalisation routière (IISR) ;

- un revêtement adapté, les revêtements en enrobé devant être privilégiés, tant pour le confort des usagers que pour la durabilité de l’aménagement ;

- une visibilité accrue permettant aux cyclistes d’être visibles par les autres usagers de la route, grâce à la suppression des obstacles (entretien de la végétation, neutralisation des espaces de stationnement motorisés…) et à un éclairage public adapté à l'usage et à l'environnement traversé ;

- des intersections soignées, respectant les principes fondamentaux d'aménagement des carrefours : co-visibilité, réduction des vitesses, compréhension intuitive des trajectoires à emprunter, continuité de la véloroute, trajectoire efficace et directe, quitte à opter pour un régime de priorité favorisant les cyclistes ;

- un traitement des discontinuités, et notamment le franchissement d'infrastructures routières, ferroviaires, voies d'eau… ;

- un bornage communiqué aux services de secours et une information destinée aux utilisateurs sur les moyens de secours ;

- une sensibilisation des usagers de la route aux droits et aux responsabilités des cyclistes par le biais de campagnes de sensibilisation, programmes d'éducation à la sécurité routière… ;

- une prise en compte adéquate des piétons, notamment par un traitement des intersections concernant des traversées piétonnes ;

- des dispositifs anti-accès motorisé qui n’occasionnent pas une gêne ou un danger pour les cyclistes.

Équipements, services et intermodalité

La réalisation d’une véloroute doit s’accompagner de la mise à disposition d’équipements le long de son tracé : tables de pique-nique, ateliers d’autoréparation, points d’eau potable, stationnements vélo (photo 2).

photo_2.jpg

Ces équipements, répartis de façon homogène sur les territoires et installés au sein d'aires de services ou haltes-repos, doivent être de qualité et fonctionnels.

Leur durabilité et leur entretien doivent être pensés dès la conception afin d'assurer un niveau de service satisfaisant pour les usagers dans la durée.

La mutualisation de ces équipements et services entre diverses pratiques de randonnée peut permettre de répondre aux besoins de tous les usagers.

Pour encourager davantage de personnes à opter pour le vélo comme moyen de transport, il est important d’offrir des options flexibles et pratiques de déplacements en développant l’intermodalité par différents moyens :

- connecter les véloroutes aux autres modes de transports (train, car, bateau...) ;

- mettre en place des stationnements sécurisés dans les points d’échanges multimodaux (gares, parcs relais, terminus et nœuds de lignes de transports en commun) ;

- organiser l’embarquement des vélos dans les transports ;

- mettre en place des services de partage de vélos (libre-service, location...)…

Conclusion

Les véloroutes jouent un rôle clé dans la transition vers une mobilité durable en France, en offrant des alternatives sécurisées et attractives aux modes de transport motorisés. Elles participent à la fois au désenclavement des territoires, au développement du tourisme et à la réduction de l'empreinte carbone.

Pour atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2030, un entretien régulier et une évaluation continue de ces infrastructures sont indispensables.

L'intégration des véloroutes dans un réseau européen, via EuroVelo, ouvre également la voie à des déplacements transnationaux facilitant la découverte de nouveaux horizons pour les cyclistes.

Références

- Vélo & territoires, fiche - action n° 9, « Revêtements des aménagements cyclables », 2019.

- AF3V et France Nature Environnement, « Revêtement des voies vertes : déjouer les idées reçues pour un choix écoresponsable », 2024.