Dans un contexte où la lutte contre le changement climatique devient une priorité mondiale, les mobilités douces émergent comme des solutions clés pour décarboner les transports. En réduisant la dépendance à la voiture individuelle et en favorisant des modes de déplacement plus durables, ces alternatives contribuent significativement à la réduction des émissions de CO2.

Les mobilités douces ou modes de transport doux désignent les déplacements qui émettent moins de gaz à effet de serre (GES) que l'usage de véhicules motorisés individuels.

Les modes doux incluent :

- les déplacements non carbonés (marche, vélos et trottinettes sans assistance électrique), également appelés mobilités actives ;

- les déplacements très faiblement carbonés (vélos et trottinettes électriques, moyens de transport collectif : métros, bus, tramways, téléphériques urbains), même si leur fonctionnement ou leur fabrication est émetteur de GES (bus diesel, moyens de transport électriques dans des réseaux alimentés par des centrales thermiques…).

Contribution des mobilités douces à la

décarbonation des transports

Réduction de la demande de transport

Les modes doux permettent de se déplacer moins et mieux, en privilégiant les destinations de proximité.

En encourageant la marche et le vélo pour les courtes distances et en favorisant le recours aux transports en commun, on réduit l’usage des véhicules motorisés et donc la consommation d'énergie et les émissions de CO2.

L'aménagement urbain peut faciliter ces pratiques en localisant les activités dans la ville et en créant des schémas multimodaux de circulation.

Report modal

Les mobilités douces constituent une alternative aux modes de transport plus polluants comme la voiture individuelle. Leur développement est donc un levier important pour atteindre la neutralité carbone en 2050 : un report d'1 % d'un mode carboné (voiture, avion, poids lourds…) vers un mode décarboné (modes actifs, ferroviaire…) permet de réduire les émissions d'1 %.

• La voiture individuelle reste le mode de transport dominant en France, représentant 60 à 70 % des déplacements quotidiens. Cette part est particulièrement élevée dans les zones périurbaines et rurales, où les alternatives sont souvent moins développées.

• Dans les grandes agglomérations, les transports en commun (bus, métro, tramway, train) représentent une part significative des déplacements. Par exemple, à Paris et en Île-de-France, les transports en commun peuvent représenter 30 à 40 % des déplacements. Dans d'autres grandes villes comme Lyon, Marseille ou Lille, cette part peut varier entre 20 % et 30 %.

• La marche représente une part modale plus importante dans les centres-villes et les zones densément peuplées. En moyenne, la marche peut représenter 10 à 20 % des déplacements quotidiens dans les grandes villes.

• Le vélo est en pleine croissance en France, notamment dans les villes qui investissent dans les infrastructures cyclables. Dans des villes comme Strasbourg, Bordeaux ou Nantes, la part modale du vélo peut atteindre jusqu’à 15 %. À l'échelle nationale, la part modale du vélo est encore relativement faible (3 à 5 %).

• Les modes de transport alternatifs comme le covoiturage, les taxis, les VTC, et les nouveaux modes de mobilité (trottinettes électriques, gyroroues…) représentent une part modale plus faible mais croissante, surtout dans les grandes villes, où ils peuvent représenter 5 à 10 % des déplacements.

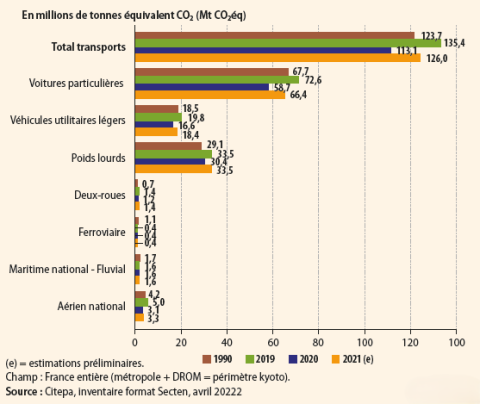

Faible impact environnemental

Les mobilités douces ont une empreinte écologique très faible comparée à celle des autres modes de transport (figure 1) :

- La marche et le vélo n’émettent pas directement de GES lors de leur utilisation.

- La plupart des moyens de transport collectifs sont responsables de faibles ou très faibles émissions par voyageur.

figure_1.png

Les modes doux jouent donc un rôle déterminant dans la décarbonation des transports en réduisant la dépendance à la voiture individuelle et en favorisant des modes de déplacement plus durables.

Solutions pour développer les mobilités douces

Pour maximiser l'impact des mobilités douces sur la décarbonation, différentes solutions peuvent être combinées.

Amélioration des infrastructures

Le développement des modes de transport doux implique de repenser l'aménagement des espaces publics et des voiries, en particulier dans les centralités urbaines, mais aussi dans les zones moins denses, pour favoriser un meilleur partage de l'espace public entre les différents modes de transport.

Les villes doivent être repensées pour favoriser la marche et le vélo en créant des cheminements sécurisés et accessibles. Cela inclut l'élargissement des trottoirs, la création de pistes cyclables continues et bien signalisées, ainsi que de zones piétonnes.

La voirie doit être partagée entre les différents modes de transport, en accordant une place plus importante aux piétons et aux cyclistes. Cela implique de repenser le stationnement, de créer des voies réservées aux transports en commun et aux modes actifs, et de réduire la vitesse des véhicules motorisés.

La mise en place de zones à faibles émissions peut encourager l'utilisation de vélos électriques ou de trottinettes, en limitant l'accès aux véhicules les plus polluants.

Incitation à l'utilisation des modes doux

Les plans de circulation doivent être conçus pour limiter le transit automobile dans les zones urbaines denses et les quartiers résidentiels, afin de redonner de l'espace aux piétons, aux cyclistes et aux moyens de transports publics.

Il est important de prévoir du mobilier urbain adapté, comme des bancs, des ombrages, des points d'eau et des toilettes. La végétalisation des espaces publics contribue également au confort thermique des piétons et des cyclistes.

La sécurité de tous les usagers de l’espace public doit être une priorité. Cela passe par des aménagements qui réduisent les risques d'accident, comme des passages piétons protégés et des carrefours aménagés.

Intégration des modes doux dans le système de mobilité

Les modes actifs doivent être intégrés dans un système de mobilité multimodal, en facilitant leur combinaison avec les transports en commun et en répondant aux attentes de leurs usagers en termes de confort, de sécurité et de convivialité. Cela peut passer par exemple par des aménagements permettant de garer les vélos à proximité des gares et des stations de métro.

Les engins de déplacement personnel (EDP), comme les trottinettes et les gyroroues, peuvent être utilisés pour des déplacements de courte distance et en complément des autres modes de transport. Il convient toutefois de réguler leur utilisation et de prévoir des espaces de stationnement adaptés.

Les vélos à assistance électrique (VAE) rendent le vélo accessible à un plus grand nombre de personnes, en particulier pour les déplacements plus longs ou sur des terrains difficiles.

Actions complémentaires

Les usagers doivent être :

- informés des avantages des modes doux, et en particulier des modes actifs, tant pour leur santé que pour l'environnement ;

- impliqués dans la conception des plans de mobilité et l'adaptation du système de transport.

Les politiques publiques doivent encourager le report modal vers les modes doux par des incitations financières, des mesures réglementaires et des investissements dans les infrastructures.

Conclusion

Les mobilités douces représentent un levier essentiel pour la décarbonation des transports. Elles contribuent à la réduction de la demande de transport, au report modal, à l'amélioration de la santé publique et à un meilleur partage de l'espace urbain.

Pour en maximiser l'impact, il est essentiel de mettre en place des politiques publiques cohérentes et ambitieuses, en impliquant tous les acteurs concernés, de considérer l'ensemble des leviers d'action et de ne pas se limiter à une approche sectorielle.