Solutions de remédiation pour limiter les vulnérabilités des routes affectées par les sécheresses

Cet article propose un bref état de l’art sur les divers impacts des sécheresses sur les routes et une présentation synthétique du projet ORSS – Observatoire des routes sinistrées par la sécheresse –, consacré aux nouvelles solutions de remédiation permettant de limiter les vulnérabilités des routes vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des sols argileux (RGA) et son accentuation par les facteurs de l’environnement proche sous les effets du changement climatique.

Dans un contexte mondial de dérèglements et de changements climatiques, les phénomènes naturels se multiplient de façon récurrente et avec davantage d’intensité. L’année 2020 est une année hors du commun : la plus chaude en France depuis 19001. Dans l’Hexagone, la température de 2020 consolidée avec les prévisions au 28 décembre dernier était de 14,0 °C, dépassant donc celle enregistrée en 2018 (13,9 °C). L’année 2020 a également été celle de l’hiver le plus chaud depuis le début du XXe siècle2, de l’été (du 21 juin au 20 septembre) le plus sec depuis au moins 19593, d’un épisode exceptionnel de chaleur en septembre4 et du mois de novembre le plus chaud jamais enregistré à l’échelle mondiale5.

Les routes sont durement affectées par les sécheresses et les effets des changements climatiques : les dommages caractérisés le plus souvent par des fissures longitudinales proches des bords et des déformations très significatives constituent un danger pour la sécurité des usagers.

Il convient de noter que les routes ne sont pas assurées et que la charge due à leur entretien revient à l’État à travers leurs gestionnaires (les départements par exemple pour les routes départementales – RD). Il devient donc urgent d’intégrer l’impact des sécheresses successives et extrêmes sur les routes dans une politique globale de résilience face au changement climatique pour s’orienter vers l’adaptation et l’atténuation de leurs vulnérabilités.

IMPACTS DU PHÉNOMÈNE DE RGA SUR LES ROUTES

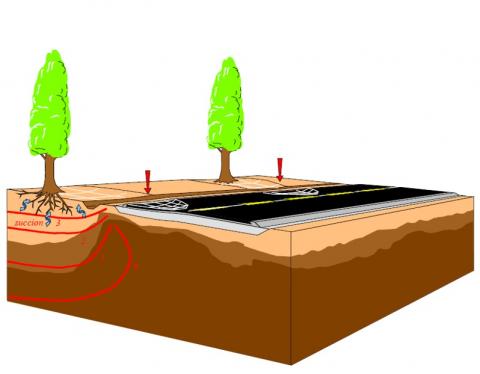

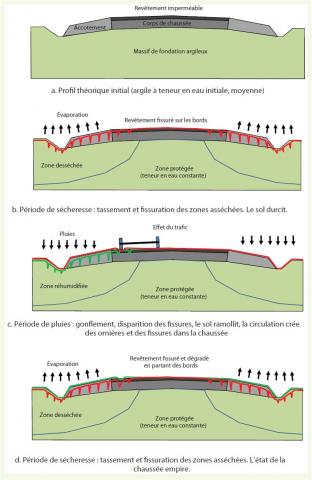

Pour comprendre comment le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux (RGA) affecte les routes, Jean-Pierre Magnan6 illustre par la figure 1 les mécanismes d’évolution d’une route construite sur des sols argileux très plastiques soumis aux phénomènes de retrait et de gonflement :

- (a) La sécheresse produit un retrait du sol à partir des accotements, vers le centre de la chaussée. La surface du terrain se fissure et le retrait du sol sous la chaussée peut aussi créer des fissures dans le revêtement.

- (b) À la saison des pluies suivante, le sol se réhumidifie et regonfle, mais il devient plus mou et le trafic peut déformer et fissurer encore plus la chaussée.

- (c) La sécheresse suivante réactive le tassement et l’apparition des fissures, ce qui dégrade progressivement la route.

- (d) Ce processus se produit dans les régions argileuses de nombreux pays, notamment en Afrique.

figure_1.jpg

INFLUENCE DE L’ENVIRONNEMENT PROCHE

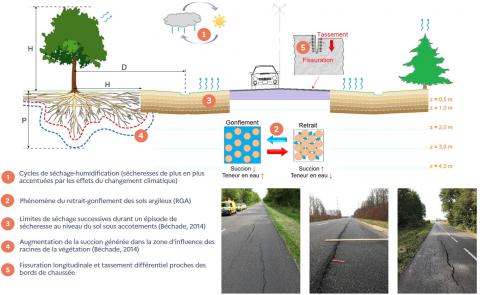

Les dommages dus à la sécheresse subis par les routes ne peuvent être imputables au phénomène de RGA en lien exclusif avec la nature des sols de fondation argileux très plastiques. En effet, l’environnement proche de la chaussée, constitué par la végétation et l’exposition des accotements aux conditions climatiques, peut aggraver et amplifier le phénomène de RGA et ainsi engendrer davantage de dommages sur les routes.

Pathologies en lien avec l’environnement proche de la route

Les sols argileux très plastiques sont affectés par les variations de la teneur en eau au niveau des couches supérieures fortement exposées aux conditions climatiques et aux facteurs de l’environnement proche. Il s’agit de la « zone active » ou « zone de fluctuations saisonnières »7. Par conséquent, la chaussée subit les conséquences dues à l’instabilité de cette zone, sur laquelle elle est construite, par l'action de la végétation et/ou des cycles de sécheresse/humidification.

Philippe Reiffsteck8 présente sur la figure 2 les pathologies les plus évidentes en lien avec l’environnement proche de la route :

- (a) Sous les effets des cycles sécheresse/humidification, le sol de fondation est soumis à des mouvements alternés verticaux irréversibles, caractérisés par un phénomène de retrait latéral en été et de gonflement en hiver, avec comme conséquences des contraintes de traction sur la structure de chaussée entraînant des fissures longitudinales.

- (b) En présence de végétation en bord de chaussée, une influence racinaire par la succion accentue le RGA et fragilise davantage cette zone active au niveau des accotements, déjà fortement exposée et sollicitée par les conditions climatiques.

figure_2a.jpg

Retour d’expérience suite à une instrumentation in situ

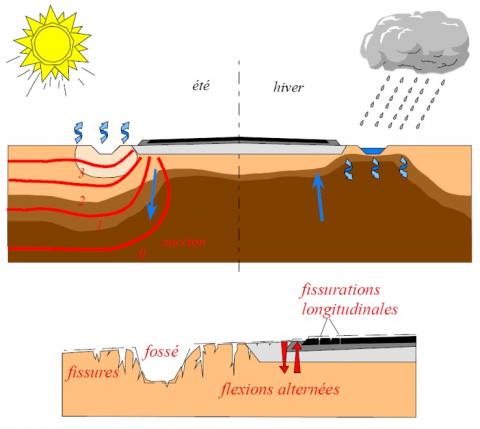

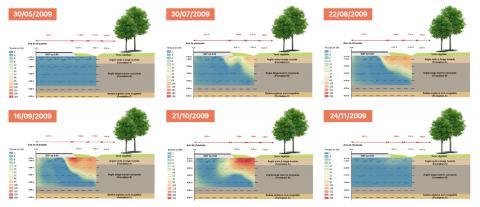

En 2009, le Cerema, alors représenté par le Laboratoire régional des ponts et chaussées de Blois, en collaboration avec le conseil départemental du Loir-et-Cher (41), dont le patrimoine routier est particulièrement affecté par les désordres relatifs au phénomène de RGA, a instrumenté trois portions de routes départementales afin de suivre en continu les variations de succion du sol sous ces chaussées9.

L’instrumentation tensiométrique est réalisée par implantation de 14 sondes de type Watermark® sur un demi-profil de chaussée à des profondeurs allant de 0,70 à 4,00 m (figure 3). Les sondes sont connectées à une centrale d’acquisition permettant un suivi en continu des données.

figure_3.jpg

La figure 4 présente les résultats obtenus sur un site en termes de succion du sol sous forme de cartographies en fonction du temps. Les résultats montrent que la dessiccation (jaune à rouge) s’amorce sous accotement, influencée par la succion des racines et l’évapotranspiration, puis se propage vers le centre de la chaussée qu’elle n’atteint pas, ce qui explique la localisation le plus souvent des fissures longitudinales proches des bords de chaussée. À noter : la zone active enregistre de fortes valeurs de succion à la date du 21/10/2009 (rouge). Une fois la sécheresse passée, la réhydratation du sol de fondation se fait progressivement jusqu’à la re-saturation observée le 24/11/2009 (bleu).

figure_4.jpg

IMPACTS DES SÉCHERESSES SUR LES ROUTES

Pour synthétiser, les routes subissent les impacts des sécheresses à travers de multiples sollicitations (figure 5) :

- les conditions climatiques caractérisées par les cycles de séchage-humidification ;

- le sol argileux très plastique sujet au phénomène de RGA ;

- l’évapotranspiration du sol superficiel au niveau des accotements ;

- l’accentuation de la succion par la zone d’influence racinaire de la végétation qui borde la route ;

- les conséquences matérialisées le plus souvent par des fissures longitudinales et des tassements différentiels proches des bords de chaussée, illustrés par les photos de la figure 5.

figure_5.jpg

NOUVELLES SOLUTIONS DE REMÉDIATION – PROJET ORSS

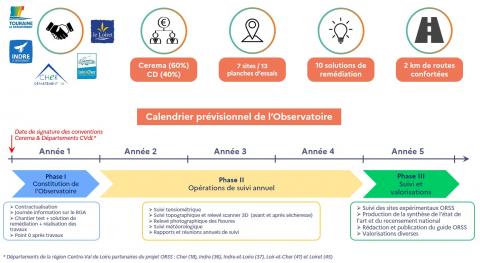

Le Cerema, labellisé institut Carnot Clim’adapt, en partenariat avec les conseils départementaux de la région Centre-Val de Loire, développe de nouvelles solutions de remédiation pour limiter les vulnérabilités des routes affectées par les sécheresses dans le contexte du changement climatique. Ce multi-partenariat inédit est nommé Observatoire des routes sinistrées par la sécheresse – ORSS10.

Présentation de l’ORSS

À ce jour, l’ORSS est un partenariat régional cofinancé entre le Cerema et 5 conseils départementaux de la région Centre-Val de Loire (Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret) qui bénéficie de 7 sites expérimentaux et 13 planches d’essais, 10 solutions de remédiation testées et 2 km de routes confortées (figure 6).

La contractualisation se fait indépendamment entre le Cerema et chacun des départements pour une durée de 5 années organisées de la façon suivante :

- une 1re phase de constitution de l’Observatoire avec l’identification du site expérimental, la solution de remédiation et la réalisation des travaux ;

- une 2e phase de suivi tensiométrique, topographique et météorologique ;

- une 3e phase de restitution et de valorisations. Le livrable final attendu est un guide de recommandations des solutions de remédiation pour le confortement des routes vis-à-vis des sécheresses et du phénomène de RGA dans le contexte du changement climatique.

figure_6.jpg

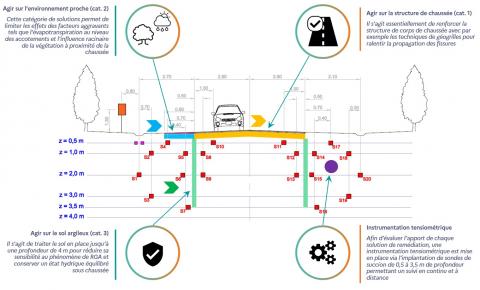

Classification des solutions de remédiation

En fonction de la partie confortée des éléments qui composent la route, les solutions de remédiation peuvent être classées en 3 catégories (figure 7) :

- Catégorie 1 : agir sur la structure de chaussée afin de la renforcer pour reprendre la remontée de fissures. Il s’agit essentiellement des solutions de type géogrilles.

- Catégorie 2 : agir sur l’environnement proche de la route pour limiter les effets des facteurs aggravants tels que l’évapotranspiration au niveau des accotements et l’influence racinaire de la végétation à proximité.

- Catégorie 3 : agir directement sur le sol argileux via un traitement en profondeur pouvant atteindre 4,00 m pour réduire sa sensibilité au RGA et conserver un état hydrique équilibré.

Une instrumentation tensiométrique (figure 7) accompagne la mise en place de ces solutions pour analyser et évaluer leur efficacité et leur durabilité.

figure_7.jpg

Cartographie des solutions expérimentées

La figure 8 présente la cartographie des solutions de remédiation déjà expérimentées dans le cadre de l’ORSS. À ce jour, 10 solutions des 3 catégories ont été mises en œuvre à travers des planches d’essai réalisées sur les routes départementales des 5 conseils départementaux partenaires de l’Observatoire. Cette cartographie interactive et disponible en ligne11 permet de suivre l’avancement du projet avec des informations régulièrement mises à jour : catégorie de la solution, localisation du site, zones traitées, date des travaux...

figure_8.jpg

Une fois les travaux de mise en œuvre d’une solution de remédiation terminés, un protocole de suivi de l’expérimentation est systématiquement mis en place pour une durée d’au moins 3 ans. Ce protocole illustré sur la figure 9 inclut à ce stade :

- un suivi topographique des profils en travers de la chaussée, y compris les accotements ;

- un suivi par scanner dynamique 3D de l’environnement proche de la route ;

- un suivi tensiométrique du sol en place via la cartographie de son état hydrique.

Un rapport annuel basé sur les résultats de ces suivis est rédigé et transmis aux départements partenaires de la démarche et une réunion annuelle est organisée pour faire un point d’avancement sur les expérimentations réalisées et à venir.

figure_9.jpg

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Les sécheresses climatiques successives subies depuis 5 ans ont considérablement contribué à la dégradation des ouvrages en surface (routes, maisons individuelles...). Ces ouvrages, construits sur des sols sensibles au RGA, sont affectés par des fissurations de dessiccation accentuées par les facteurs aggravants de l’environnement proche (photos 1). Dans le contexte du changement climatique, les solutions de confortement classiques ne sont pas adaptées, en termes de récurrence et d’intensité, aux événements climatiques extrêmes.

La démarche ORSS vise à développer de nouvelles solutions de remédiation économiques et durables pour limiter les vulnérabilités des routes face aux effets du changement climatique et ainsi à réduire les coûts des dommages pour les gestionnaires.

Parallèlement à l’ORSS, l’intérêt à l’échelle nationale est de recenser les sites sinistrés par la sécheresse et les solutions de remédiation expérimentées par les gestionnaires pour alimenter la base de données (RGA – Routes). À long terme, l’objectif de l’Observatoire est de produire un Guide des nouvelles solutions de remédiation pour conforter les routes sinistrées par la sécheresse.

capture_decran_2021-04-22_a_18.40.58.png

RÉFÉRENCES

- Météo France, « 2020 : l’année la plus chaude en France depuis 1900 », 2020.

- Météo France, « Bilan climatique de l’hiver 2019 – 2020 », 2020.

- Météo France, « Cet été calendaire a été le plus sec en France depuis au moins 1959 », 2020.

- Météo France, « L’épisode exceptionnel de chaleur de septembre attribué au changement climatique », 2020.

- Copernicus, “Surface air temperature for November 2020”, 2020.

- J.‐P. Magnan, « Panorama des sols gonflants en géotechnique », collections BPLC, n° 280‐281, 2013.

- J.D. Nelson and D.J. Miller, “Expansive soils: problems and practice in foundation and pavement engineering”, John Wiley & Sons, inc. New York, 1992.

- P. Reiffsteck, « Les sols gonflants en génie civil », pôle Géotechnique, thème GEO 37, sujet de recherche 1.37.01.9, rapport de recherche, 1999.

- LRPC Blois, « Impact de la sécheresse sur les chaussées ‐ Installation de 3 sites test en Loir‐et‐Cher (41) », Opération de recherche 11M 065, rapport de recherche, 2010.

- Cerema, « Adapter les routes aux impacts du changement climatique : l’Observatoire des routes sinistrées par la sécheresse », 2020.

- Cartographie en ligne du projet ORSS.